L’anno 62 a.C., in cui Cesare aveva ottenuto l’importante carica della pretura, si chiude con un episodio misterioso e amaro. Ai primi di dicembre si celebravano le festività della Dea Bona, un’antichissima divinità italica dell’abbondanza. Si trattava di una processione in un boschetto sacro dell’Aventino, condotta da ragazze e donne, senza alcuna presenza maschile. L’organizzazione toccava a Cesare, in qualità di pontifex maximus: egli aveva così investito della faccenda la moglie Pompea. La sera prima della processione, tuttavia, accade qualcosa di sorprendente. In casa di Cesare, che nel frattempo si era trasferito dalla Suburra ai piedi del Palatino, fervono i preparativi per la festa. Ma, ad un certo punto, si sentono grida in una stanza: tutti accorrono e un uomo, travestito da ragazza per non farsi riconoscere, è scoperto nell’alcova della moglie di Cesare! È uno scandalo pubblico, reso ancor più eclatante dall’identità dell’intruso amante: si tratta infatti di uno dei più fedeli collaboratori di Cesare stesso: Publio Clodio Pulcro.

Questo Clodio è, in realtà, un vero e proprio braccio destro, armato, di Cesare. Fin dagli anni mariani, infatti, le varie fazioni politiche di Roma si sono organizzate non solo politicamente, ma anche attraverso un gran numero di ‘bande’ armate, clientes dei capi politici, che ne facilitano l’azione in modo piuttosto illecito. A capo delle bande dei populares c’è il tribuno della plebe Clodio, appunto. Discendente dalla nobile gens Claudia, in realtà, per la sua passione accesamente democratica ha mutato il suo nomen e si fa chiamare Clodius, con la pronuncia popolare del dittongo latino au. Personaggio a tratti enigmatico, sicuramente esuberante, come del resto sua sorella, la Clodia amata dal poeta Catullo.

Venuto alla luce lo scandalo, Clodio viene messo a processo per aver profanato i misteri della dea. Cesare, tuttavia, rifiuta di testimoniare contro il suo amico. Divorzia, però, immediatamente, da Pompea.

Non dobbiamo credere, d’altra parte, che Cesare fosse un marito ideale. Al di là dei suoi rapporti con il solito Nicomede re di Bitinia, infatti, proprio in quell’anno erano circolate voci di un continuato adulterio di Cesare: l’interessata, anche questa volta, era un’altra donna ben nota di Roma, Muzia Terzia, moglie di Pompeo, che in quei mesi stava appunto tornando dalle sue campagne contro Mitridate. Anche Pompeo, appena seppe delle voci, non accusò pubblicamente Cesare, ma ripudiò Muzia.

Partito per la Spagna in qualità di propretore, Cesare si fa protagonista di una prima vittoriosa campagna militare contro i Lusitani. Di ritorno, attraversando le Alpi, è ospitato in un piccolissimo paese ligure; qui alcuni abitanti gli rivelano che persino in un borgo come quello vi sono aspre contese per il potere. È passata alla storia la risposta di Cesare: “Preferirei essere il primo qui, che il secondo a Roma”.

L’ambizione di Cesare è però ostacolata sempre dai problemi finanziari. Per questo motivo Cesare decide di stringere ancora di più il patto con Crasso, che gli avrebbe appianato tutti i debiti.

Prima dell’estate del 60 a.C. Cesare, Pompeo e Crasso si accordano, privatamente, per ritagliarsi un ruolo sempre più di protagonisti ai danni del potere della nobilitas. È quello che passa alla storia col nome di triumvirato. Pompeo avrebbe ottenuto il riconoscimento del suo sistema di alleanze in Asia; Crasso sarebbe andato ad amministrare le province orientali; a Cesare sarebbe spettato il consolato per l’anno successivo, e il proconsolato, per i successivi cinque anni, in una regione da tutti ritenuta poco importante allora, la Gallia. Nell’estate del 60 l’accordo è attuato: Cesare è eletto console per il 59 a.C.

I provvedimenti immediatamente presi da Cesare come console vanno tutti nella direzione di favorire i veterani dell’esercito, con una distribuzione di terre; la plebe urbana, con la fondazione di nuove colonie ove poter iniziare una nuova vita in diverse e più prospere condizioni; gli equites e i pubblicani, addetti alla riscossione delle tasse, con la diminuzione del canone da versare all’erario centrale. Un’altra legge, particolare, abolisce gli auspici prima delle assemblee: in tal modo gli optimates non avrebbero potuto più impedire votazioni chiaramente sfavorevoli.

Nello stesso anno, per rinsaldare i rapporti con Pompeo, Cesare dà in sposa al suo rivale, cinquantaseienne, la figlia Giulia, sedicenne. Anche Cesare si risposa, con una ragazza di un anno più giovane di sua figlia Giulia: si chiama Calpurnia, ed è la figlia di Lucio Calpurnio Pisone, membro di una gens nobile, ma anch’essa di parte popolare, da sempre vicina a Giulio Cesare. Anche da lei, come da Pompea, Cesare non avrà mai figli.

Ma l’anno 59 a.C. si chiude con un altro evento importante: Publio Clodio, eletto tribuno della plebe, fa votare una legge per cui chi, da console, avesse condannato un cittadino romano a morte senza appello al popolo avrebbe dovuto essere condannato all’esilio. Si tratta di una legge ad personam, destinata a Cicerone, che sempre più escluso dai giochi politici sta divenendo uno dei più accesi rivali di Cesare. La legge è votata a larga maggioranza e Cicerone deve lasciare Roma: starà in esilio per due anni in Macedonia.

All’inizio del 58 a.C. tutto è pronto per la partenza di Cesare. Il proconsole ha personalmente e scrupolosamente scelto quasi tutti i soldati delle cinque legioni che sta per condurre in un’impresa straordinaria. Li conosce, quasi tutti, per nome. Ha promesso loro ricchezze e gloria, e un meritato riposo al termine della guerra. Il 20 marzo del 58 a.C. le legioni di Cesare partono per il nord, lungo la via Aurelia. Il 28 marzo, alle prime luci dell’alba, sono già in territorio gallico, sul Rodano, nei pressi dell’attuale Ginevra.

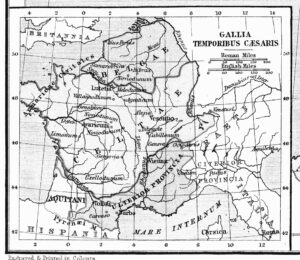

Quelli che i Romani chiamano Galli, sono in realtà un’etnia composta da diverse genti, riunite in clan, appartenenti all’antichissimo gruppo etnolinguistico dei celti, popolazioni preindoeuropee. Non sono nomadi, sono organizzati in regni o in oligarchie guidate da capi anziani o militari. Abili cavalieri, non sono equipaggiati benissimo, ma mostrano grande caparbietà e coraggio in battaglia. Hanno una loro profonda cultura, religiosa e civile, leggi, poemi e canti; le donne non sono sottomesse all’uomo come nelle etnie indoeuropee, indossano gioielli elaborati e possono parlare nelle assemblee. Tra di loro, tuttavia, le diverse genti galliche non sono unite, spesso sono protagoniste di scontri lungo i confini naturali che separano i territori degli uni e degli altri, in particolare i fiumi. All’arrivo di Cesare proprio una situazione di crisi tra il popolo degli Elvezi (i lontani antenati degli Svizzeri), spinto ad est dalle popolazioni germaniche, e quelli più occidentali dell’attuale Francia del sud crea le condizioni per una campagna militare vittoriosa. Cesare ne racconterà la storia in uno dei più famosi ‘diari di guerra’ di tutta la cultura occidentale, i Commentarii de bello Gallico. Senza pesanti mistificazioni, ma certamente con un’ottica tutta filoromana, in uno stile asciutto e pacato, sono una testimonianza straordinaria della conquista romana di uno dei territori più importanti dell’Europa antica e moderna.

Con il pretesto di assicurare la pace sulle genti Edue presenti nella Gallia transalpina, Cesare attacca gli Elvezi e li respinge con una battaglia breve ma sanguinosa. Entrano in gioco, a questo punto, anche i Germani, impensieriti dell’avvicinarsi romano ai propri territori. Cesare, infatti, si spinge verso nord, fino all’attuale Besançon: qui si scontra per la prima volta col leggendario capo germano Ariovisto. A metà settembre, solo la tenacia delle due più giovani legioni cesariane salva i Romani dalla sconfitta. Ariovisto si ritira nelle selve germaniche e Cesare passa l’inverno a sorvegliare il confine del Reno. Nel frattempo, nell’Italia settentrionale, arruola altre due legioni di volontari.

All’inizio del 57 a.C., con otto legioni, Cesare invade il territorio dei Belgi: li attacca su due fronti, lungo il Reno e in Normandia. Nel giro di tre mesi la Gallia del nord è conquistata. I Romani si affacciano per la prima volta sulla Manica. Cesare progetta una spedizione in Britannia. Prima, però, sono le popolazioni marittime della costa che devono essere domate. In una epica battaglia navale sull’Atlantico, con le navi che Cesare ha fatto appositamente costruire disboscando interi boschi nelle Ardenne, i Romani riescono ad aver ragione delle popolazioni locali. Cesare passa il suo secondo inverno in Gallia.

Nella primavera del 56 a.C. Cesare torna per poche settimane in Italia: a Lucca è rinnovato l’accordo con Pompeo e Crasso: i due saranno consoli per il 55 a.C. e, come primo atto, rinnoveranno a Cesare il proconsolato quinquennale delle Gallie. E così è. Per l’anno successivo, infine, Crasso partirà con un grande esercito contro i Parti, per cercare anche lui, benché già oltre i sessant’anni, fortuna militare in Oriente.

Entrati in carica nel 55 a.C. Pompeo e Crasso, ormai padroni di Roma, rinnovano a Cesare il potere proconsolare. Ma Cesare non ha neanche il tempo di festeggiare: deve tornare immediatamente sul Reno, dove un’altra tribù germanica ha sconfinato e sta minacciando le avanguardie romane. Piombato sul nemico in piena notte, Cesare respinge l’attacco dei Germani e decide a questo punto una spedizione punitiva. In dieci giorni i genieri romani costruiscono un ponte sull’immenso fiume Reno, all’altezza di Coblenza: passano il fiume di fronte alle incredule tribù nemiche, e per diciotto giorni devastano il territorio degli Svevi. Tornato nella Gallia del nord, Cesare, benché sia già agosto inoltrato, vuole dare attuazione al progetto britannico. Così, alla fine di agosto, attraversa la Manica con due legioni e sbarca nei pressi di Dover. Una tempesta coglie Cesare di sorpresa, ma egli non vuole ingaggiare battaglia con i Britanni. Per questa volta, si accontenta di un atto di omaggio da parte di alcuni capi, a scopo dimostrativo. Potrà dire di aver portato per primo un esercito in Britannia.

La spedizione vera e propria è rimandata al 54 a.C. All’inizio dell’estate Cesare sbarca nell’isola con cinque legioni. La sua avanzata è formidabile e arriva fino al Tamigi. La sua assenza dalle Gallie però, spinge le popolazioni appena sottomesse a ribellarsi. Cesare dunque, lasciato un piccolo contingente in Britannia, torna in continente e, con non poca fatica, doma le ribellioni, catturando i capi delle diverse tribù.

Alla fine dell’anno, però, arriva da Roma una notizia tristissima: l’unica figlia di Cesare, Giulia, è morta di parto, con il suo bambino. Sempre in quell’anno Cicerone è riuscito a tornare a Roma e sta cercando di inserirsi nelle antipatie crescenti fra i triumviri per fare di Pompeo un garante dell’ordine senatorio.

Tutto il 53 a.C. è dedicato da Cesare a rafforzare gli avamposti romani lungo il Reno. Le lotte più epiche sono quelle contro Ambiorige, sovrano dei Senoni. I capi galli ostaggio di Cesare vengono giustiziati, ma quella che doveva essere un’intimidazione si risolve invece in una spinta alla ribellione generale. Tutti i Galli sembrano ritrovarsi nella guida del giovane principe della popolazione degli Arverni, Vercingetorige. Alla fine di quell’anno arriva però un’altra notizia che cambierà la storia romana: Crasso, in una durissima battaglia contro i Parti nei pressi di Carre, ha perso la vita. Pompeo, a Roma, si trova ad essere designato dal senato consul sine collega. Di lì a pochi giorni il braccio armato che Cesare aveva lasciato nell’urbe, Publio Clodio, è assassinato da una banda al servizio degli optimates, guidata da Milone, lungo la via Appia appena fuori città. La situazione politica, per Cesare, sembra farsi difficile: Pompeo sta divenendo l’unico ago della bilancia, e i successi lontani in Gallia non hanno, a Roma, la risonanza che Cesare sperava.

Fin dai primi mesi del 52 a.C. Cesare cerca di risolvere nel minor tempo possibile la conquista definitiva dei territori gallici. Le resistenze si sono concentrate nella città di Alesia, nell’attuale Borgogna. Cesare la cinge d’assedio, con ampie fortificazioni, per oltre un anno. Alle sue spalle, però, altri ribelli lo rendono a sua volta assediato. In un lungo e sanguinosissimo scontro, narrato nel settimo libro del De bello Gallico, nel quale Cesare in persona si lancia con il suo cavallo all’assalto della città, nel pieno inverno del 52 a.C. Cesare ha finalmente ragione delle resistenze di Vercingetorige, che viene catturato. Tutte le Gallie sono domate e Cesare invia la notizia a Roma. Come scrive Plutarco, nella Vita che ha dedicato a Giulio Cesare, “avendo combattuto in Gallia nemmeno dieci anni, conquistò più di ottocento città, assoggettò trecento popoli, si schierò in tempi diversi contro tre milioni di uomini, ne uccise un milione in battaglia e altrettanti ne fece prigionieri”. In cambio, però, Cesare vuole ora la resa dei conti e, prima di ogni altra cosa, il consolato per l’anno 50 a.C..

Il potere proconsolare di Cesare, infatti, scade proprio alla fine del 50, e il conquistatore delle Gallie vuole scendere prima di quella data in Italia, da console, e celebrare il trionfo più spettacolare che l’urbe abbia mai visto. A Roma però Cicerone e Pompeo tramano contro di lui: la richiesta viene respinta dai consoli in persona, Lucio Cornelio Lentulo, che pure era il figlio di uno dei congiurati catilinari, e Publio Cornelio Scipione Nasica, nipote del Nasica uccisore di Gaio Gracco, e ora adottato da Quinto Cecilio Metello Pio, suocero di Pompeo. Cesare deve prima abbandonare la carica e scendere a Roma da privato cittadino. Solo così potrà porre la sua candidatura. I contatti, mentre Cesare sistema ancora gli ultimi focolai di rivolta in Gallia, si susseguono per tutto l’anno, ma senza risultato. Cesare, “con un gesto di pazienza”, rimanda la richiesta di consolato per l’anno 49.

A metà del 50 a.C., però, la proposta di Cesare di poter porre la sua candidatura senza scendere da privato a Roma viene respinta dal Senato. Cesare, nel frattempo, ha fatto circolare nell’urbe copie dei suoi Commentarii, mostrando a tutti di quale portata è stato il suo successo, e il successo dei Romani. Ha avuto modo di consolidare la sua leadership fra i soldati, che lo considerano un eroe, un padre, un fratello. Sono ormai i suoi soldati: hanno vissuto nove anni accanto a lui, condividendo tutto. Sono adirati, come lui, del fatto che il senato non riconosca loro un meritato trionfo, e i giusti onori. Cesare sente di poter contare su di loro, in modo incondizionato. Il 31 dicembre del 50 a.C. il potere proconsolare è scaduto. Cesare, in un silenzio irreale, dà ordine a sette delle sue otto legioni di rimanere in Gallia; egli si avvierà verso l’Italia con una legione.

Il 7 gennaio un messaggero del senato reca a Cesare, che si sta avvicinando al confine del pomerium, lungo il quale non è consentito l’ingresso in armi, l’ordine di congedare l’esercito. La mattina del 10 gennaio del 49 a.C. Cesare giunge, con la legione e trecento cavalieri, tra cui i suoi più fidati amici, al tratto del pomerium segnato dal fiume Rubicone. Rimane a lungo in silenzio, considerando, tra sé e con i suoi fidi, a quali gravi pericoli sarebbe andato incontro, e quali rivolgimenti avrebbe potuto causare allo stato. Prevale, però, la sua personalità e la certezza della fama che avrebbe lasciato a Roma e a se stesso. Pronunciata probabilmente in greco una frase che sarebbe rimasta alla storia – κύβος ἀνερρίφθη, “il dado è lanciato!” (alea iacta est) – varca il confine, attraversa il fiume e marcia verso Roma.